Key-Feature-Ansatz: Der Schlüssel zu besserer Prüfungskultur in der Medizin

11. Oktober 2021 | Zuletzt aktualisiert am 25. Juli 2025

Oder: Warum wir endlich aufhören sollten, nur Faktenwissen abzufragen

„Das können Sie googeln!“ – Diesen Satz hören wir immer öfter. Und er hat etwas Wahres: Faktenwissen ist heute jederzeit verfügbar. Was Ärzt:innen aber wirklich brauchen, ist die Fähigkeit, aus Wissen kluge Entscheidungen zu machen. Genau hier kommt der Key-Feature-Ansatz ins Spiel – ein Prüfungsformat, das endlich das überprüft, was in der Realität zählt.

Was sind denn Key Features überhaupt?

Bleiben wir bei der Übersetzung: Key = Schlüssel, Feature = Merkmal. Ein Key Feature ist also ein Hauptmerkmal oder der kritische Punkt in einem medizinischen Problem. Es ist der Moment, wo Studierende häufig ins Straucheln geraten – und wo es in der Praxis richtig schwierig wird.

Stellen Sie sich vor: Eine 67-jährige Patientin kommt mit Brustschmerzen in die Notaufnahme. Das Key Feature könnte die Entscheidung sein, ob bei dieser speziellen Patientin ein EKG ausreicht oder sofort eine Katheteruntersuchung nötig ist. Es geht um den einen entscheidenden Schritt, der alles verändert.

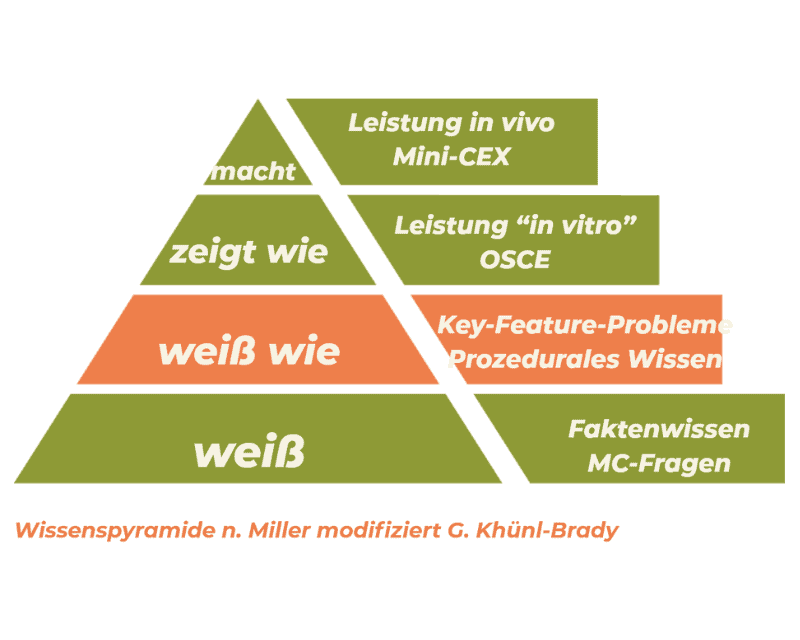

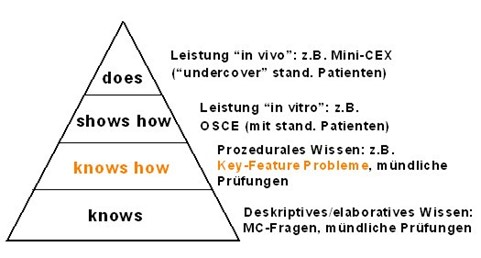

Die Wissenspyramide: Warum Faktenwissen allein nicht reicht

[Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad Med. 1990;65:63-67. ]

Die Wissenspyramide nach Miller zeigt es deutlich: Ganz unten steht das „Weiß“ – das reine Faktenwissen. Darüber das „Weiß wie“ – das prozedurale Wissen. Und ganz oben? Das „Tut“ – die tatsächliche Performance.

Traditionelle schriftliche Prüfungen bleiben meist in der untersten Etage hängen. Sie fragen ab: „Welche Medikamente gibt es gegen Bluthochdruck?“ Aber nicht: „Bei dieser 45-jährigen Patientin mit Diabetes und Niereninsuffizienz – welches Medikament wählen Sie und warum?“

Das ist, als würde man einen Bäcker immer um die Zutaten eines Rezeptes fragen, aber nie verifizieren, ob er das Brot tatsächlich backen kann und es dann auch genießbar ist.

Vom Problem zum Hauptmerkmal: Eine kleine Revolution

1987 hatten Bordage und Page genug von den damals üblichen „Patient Management Problems“ (PMP). Diese waren ellenlang und gingen davon aus, dass Entscheidungskompetenz eine allgemeine Fähigkeit sei – unabhängig vom Fachwissen.

Moment mal. Entscheidungen ohne Faktenwissen? Das ist, als würde man jemandem das Kochen beibringen wollen, ohne zu erwähnen, dass Salz und Zucker unterschiedliche Dinge sind. Es funktioniert einfach nicht.

Also revolutionierten sie das Ganze: Statt endloser Fallgeschichten konzentrierten sie sich auf die kritischen Schritte – die Key Features. Kurz, präzise, auf den Punkt gebracht.

Weniger ist mehr: die Kraft der Fokussierung

Der Clou des Key-Feature-Ansatzes liegt in der Reduktion. Anstatt Studierende durch seitenlange Fallbeschreibungen zu führen, wird direkt zu dem Punkt gesprungen, wo es kritisch wird:

- Differentialdiagnose: Was sind die wahrscheinlichsten Ursachen?

- Diagnostische Abklärung: Welche Untersuchung bringt jetzt weiter?

- Therapeutische Entscheidung: Wie behandeln Sie diese spezielle Situation?

Das ist wie beim Kochen: Statt das komplette Rezept abzufragen, fragen Sie nach der entscheidenden Zutat oder dem kritischen Zeitpunkt, wann das Fleisch gewendet wird.

Warum funktioniert das so gut?

Weil endlich Faktenwissen UND Entscheidungskompetenz zusammenkommen. Denn – und das ist der Punkt – fundierte Entscheidungen ohne solides Faktenwissen gibt es nicht. Es ist wie im Garten: Das schönste Gärtnerwissen hilft nichts, wenn man nicht weiß, wann die richtige Pflanzzeit ist.

In einer Key-Feature-Prüfung können mehrere kurze Szenarien abgefragt werden. Das macht das Ergebnis verlässlicher und gibt ein realistischeres Bild der Kompetenz. Studierende zeigen, dass sie nicht nur wissen, sondern auch anwenden können.

Ist das nun der Schlüssel zum Erfolg?

Ich denke: Ja! Key-Feature-Aufgaben bringen uns näher an das heran, was gute Ärzt:innen wirklich ausmacht. Sie überprüfen die Fähigkeit, in kritischen Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen – basierend auf solidem Wissen und klarem Denken.

Und das ist doch genau das, was unsere Patient:innen von uns erwarten: Dass wir nicht nur viel wissen, sondern auch klug handeln.

Mein Fazit

Der Key-Feature-Ansatz ist mehr als nur eine neue Prüfungsmethode. Er ist ein Paradigmenwechsel hin zu einer Prüfungskultur, die das misst, was wirklich zählt: die Verbindung von Wissen und Können.

Vielleicht sollten wir uns alle fragen: Wie können wir unsere Lehre und unsere Prüfungen so gestalten, dass sie angehende Ärzt:innen optimal auf die Realität vorbereiten?

Was denken Sie? Haben Sie schon Erfahrungen mit Key-Feature-Aufgaben gemacht? Oder andere innovative Prüfungsformate entdeckt, die Sie begeistern? Ich freue mich auf Ihre Gedanken und Erfahrungen!

Auch interessant:

[Page G, Bordage G, Allen T. Developing key-feature problems and examinations to assess clinical decision-making skills. Acad Med. 1995;70(3):194-201. ]